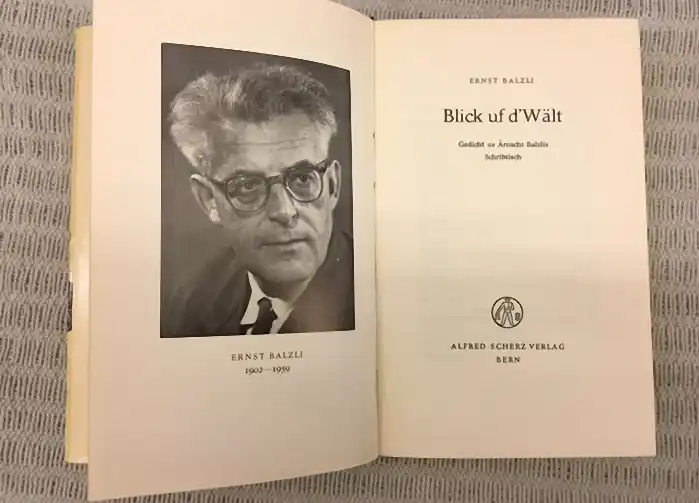

Der Lehrer Ernst Balzli war nicht nur Buch-Autor. Mit seinen Gotthelf-Hörspielen machte er Tausende von Hörern zu Lesern der zeitkritischen Werke Gotthelfs. Damit machte er die damaligen Literatur-Päpste zu seinen erbitterten Gegnern, so dass er das erfolgreiche Radioschaffen wieder aufgab und in den Lehrerberuf zurückkehrte. Die Kommunisten standen hinter ihm.

LITERATUR-ZEITGESCHICHTE

Der echte und der «gefälschte» Gotthelf

Zu einer Auseinandersetzung in den fünfziger Jahren um die Radio-Hörspiele von Ernst Balzli.

von ALFRED HÄSLER

Seit einigen Jahren sendet das Studio Bern des Landessenders Beromünster Werke von Jeremias Gotthelf, die von dem Berner Schriftsteller und Lehrer Ernst Balzli zu Hörspielen verarbeitet wurden. Solche Hörspiel-Bearbeitungen erfuhren unter anderem die Romane «Annebäbi Jowäger», «Die Käserei in der Vehfreude» und «Leiden und Freuden eines Schulmeisters». Die Sendungen erfreuten sich bald eines wohl unerwarteten und immer zunehmenden Interesses. Zehntausende von Hörern sassen jeweils vor ihren Empfängern und lauschten aufmerksam zu. In kleinen Berggemeinden versammelten sich ganze Dorfschaften in der Gemeindestube, um zu vernehmen, wie es dem Annebäbi Jowäger beim Doktern erging und was der Schulmeister Peter Käser alles erdulden und erleiden musste. Ganze Vereine verlegten ihre Proben oder sonstigen Anlässe, um ja keine Sendung zu verpassen. In der Tat ein Ereignis, das man in unsern Tagen, da eine auf vollen Touren laufende Vergnügungs- und Verblödungsindustrie auch in unserem Lande ihre Früchte zu zeitigen beginnt, nur aufs freudigste begrüssen konnte und kann. Die Erfolge der Sendungen sind um so bedeutungsvoller, als durch sie Tausende von Hörern zu Lesern der Werke Gotthelfs wurden.

Um so erstaunter war man, als ausgerechnet im Gotthelfjahr 1954 — ein so prominenter Gotthelf-Forscher wie Professor Walter Muschg (Verfasser eines Werkes über Jeremias Gotthelf und Herausgeber der im Birkhäuser-Verlag, Basel, erschienenen Gotthelf-Ausgabe) zu

einer vernichtenden Kritik an den Gotthelf-Hörspielen

Ernst Balzlis ausholte. Den Anstoss dazu hatte der Langnauer Lehrer Hans Schmocker gegeben, der in der Berner Lehrer-Zeitung die erste Attacke gegen Balzli ritt und ihn der Verballhornung Gotthelfs bezichtigte. Nachdem Muschg dann in einem Artikel in den «Basler Nachrichten» schwere Vorwürfe gegen Balzli erhob, organisierte das Studio Bern eine Diskussion am «Runden Tisch», an der Muschg und Schmocker als Kritiker, Balzli und der in St.Gallen dozierende Professor und Dichter Dr. Georg Thürer, als Verteidiger der Hörspielsendungen auftraten. Professor Muschg war von dieser Diskussion nicht befriedigt. Er glaubte, dass er seinen Standpunkt zu wenig gründlich darlegen konnte. Dies und zahlreiche, auch anonyme Hörerbriefe, in denen gegen ihn Stellung genommen wurde, veranlassten ihn, seine Auffassung in einer «Gotthelf im Radio — eine notwendige Kritik» betitelten, 30 Seiten umfassenden Broschüre darzulegen. Ausserdem hat die im Verlag Conzett & Huber, Zürich, erscheinende Zeitschrift «Neue Schweizer Rundschau» in ihrer Februar-Nummer 1955 (Heft Nr. 10) Beiträge von elf bekannten Schweizer Schriftstellern und Literatur-Kritikern veröffentlicht, die alle ohne Ausnahme für Muschg Stellung nehmen und Balzli womöglich noch schärfer als dieser selbst verurteilen. Unter den elf Verteidigern Muschgs finden wir unter anderen Edwin Arnet, Redaktor an der «Neuen Zürcher Zeitung», Peter Dürrenmatt, Chefredaktor der «Basler Nachrichten», den Berner Schriftsteller Alfred Fankhauser, den Gotthelf-Forscher Dr. Karl Fehr, den in Adliswil lebenden Lyriker Franz Fassbind, und den Redaktor der «Luzerner Neuesten Nachrichten», Rudolf Stickelberger.

Das Volk ist nicht zuständig

Neben der eigentlichen Kritik an Balzlis Gotthelf-Bearbeitungen ist das hervorstechendste Merkmal der Vernehmlassungen Walter Muschgs und seiner Verteidiger die ausgesprochene Geringschätzung, ja Verachtung des Volkes in Fragen der Kunst und Literatur. Professor Muschg richtet sich mit seiner Broschüre nicht etwa an die ihn kritisierenden Hörer der Radiosendungen. Er sagt:

«Die Kritik an diesen Sendungen gehört vor unsere Literaturfreunde, insbesondere vor die vielen guten Gotthelfleser in unserem Lande, die den Riesenerfolg Gotthelfs im Radio achselzuckend oder angewidert aus der Ferne beobachtet haben.»

Denn:

«Es stellte sich … sofort heraus, dass von ihren begeisterten Zuhörern (der Radiobearbeitungen Gotthelfs, d. V.) niemand imstande ist, einem literarischen Gespräch zu folgen. Dieses Publikum hat keine Ahnung von künstlerischen Problemen und ist nicht geübt, Person und Sache zu trennen.»

Diese Worte Muschgs in der Einleitung seiner Broschüre zeigen wohl klar genug, was er von dem «Publikum» hält, das den Hörspielen begeistert folgte. Wenn man dann noch die elf Beiträge in der «Neuen Schweizer Rundschau» gelesen hat, dann drängt sich einem der Gedanke auf, die Anhänger Muschgs fühlten sich über die gewöhnlichen Sterblichen so hoch erhaben, dass sie am liebsten ausrufen möchten: «Gotthelf ist gross und Walter Muschg ist sein Prophet!» Deshalb ihre Entrüstung über den Ketzer, der da gekommen ist und es gewagt hat, das «unantastbare» Wort Gotthelfs zu entheiligen, zu verballhornen, dem «Massengeschmack» Konzessionen zu machen; darum der Zorn des kleinen Kreises der Unfehlbaren und Erlauchten, die allein das Wort des Meisters zu verstehen und zu deuten berufen sind.

Die Klassifizierung: Hie die Auserwählten, die Sachverständigen, die das Metier Kunst beherrschen — dort die unverständige «Masse», das urteilsunfähige Publikum —, diese Klassifizierung wird also von Muschg und seinem Kreis ganz bewusst und betont vorgenommen und ausgesprochen. Auf der Seite Balzlis steht die «Masse», der grosse Haufen; die Wertvollen aber, die «guten Leser» Gotthelfs, diejenigen, die wirklich zählen, die stehen auf der Seite Muschgs. «Auch für Gotthelfs Volkstümlichkeit bedeuten ein paar tausend Leser mehr als eine halbe Million Radiohörer», meint der Basler Gelehrte. Und Hans Schmocker erklärt, dass im Kulturellen — im Gegensatz zum Politischen — nicht die Mehrheit entscheide, weil der «breiten Masse» die musische Schulung fehle. «Das Volk kann ein Surrogat nicht vom Echten unterscheiden und verteidigt das Surrogat mit Nägeln und Zähnen gegen das Echte», meint Schmocker bescheiden, im Bewusstsein wohl, dass er nicht zum Volk gehört. Der Berner Schriftsteller Alfred Fankhauser jedoch weiss es noch besser, wenn er behauptet: «Das Volk will den wahren, ‹integralen› Gotthelf nicht!»

Wir sehen und müssen zur Kenntnis nehmen, dass es mit der Bildung in der Schweiz, mit dem Urteilsvermögen des Volkes nicht sehr weit her ist. Aber ist denn diese Note, die da dem Volk im Fach «Literatur» ausgeteilt wird, nicht doch etwas zu schlecht? Und wäre es nicht an der Zeit, dass gewisse Literaturpäpstchen unseres Landes, die doch in erster Linie berufen sind, Lehrer und Erzieher des Volkes zu sein, wie gerade Gotthelf es war, ernstlich in sich gingen und sich die Frage vorlegten, was denn sie selbst zur Hebung des allgemeinen Kulturniveaus beitragen? Es ist wahrscheinlich, dass dann beispielsweise ein Ernst Balzli nicht die schlechte Figur machen würde, die ihm jetzt angedichtet werden soll.

Was wird nun Ernst Balzli vorgeworfen?

Lassen wir zunächst Professor Muschg sprechen. Er behauptet, dass auch diejenigen unter den Hörern, die nach dem Genuss der Hörspiele Gotthelf gelesen haben, in dessen Büchern eben nur ihren Radio-Gotthelf wiederfänden. «Sie sind auf ein Zerrbild des Dichters festgelegt worden, über das sie nicht hinwegkommen.» Die Gotthelf-Sendungen vermittelten ein «falsches, jammervoll vergröbertes und verwässertes Bild des Dichters». «Sie haben es um das Beste an Gotthelf betrogen. Seine gewaltige Stimme wurde verniedlicht, seine mächtige Predigt gegen den Zeitgeist, die heute so bitter nötig wäre, weil niemand als er den Mut zu ihr aufbringt, unterschlagen.» Muschg setzt sich vehement für die Ehrfurcht vor dem Dichterwort ein und verteidigt sich gegen den Vorwurf der «Wortklauberei». «Die einzigartige Form von Gotthelfs Dichtwerken ist aus der Verschmelzung von sittlicher und künstlerischer Absicht entstanden.» Die Sprache Gotthelfs darf nicht verändert werden, vor allem darf Gotthelf nicht ins Berndeutsche übersetzt werden. «Es war ein Eingriff ins Innerste dieser Kunst, als sich Ernst Balzli entschloss, Gotthelf für das Radio ins Berndeutsche zu übertragen. Ins Schriftdeutsche dürfte man ihn allenfalls noch übersetzen …, ins Berndeutsche niemals. Das Genie wurde dadurch auf die Ebene der heutigen Mundartschriftstellerei hinabgedrückt.»

Muschg wirft Balzli ferner vor, dass er Gotthelf nicht nur schlecht bearbeitet habe. Er habe nicht nur gestrichen, sondern auch willkürlich Änderungen und Zutaten vorgenommen, die über das Erlaubte hinausgegangen seien. Er führt für diese Behauptungen einige Vergleiche zwischen dem Original und den Hörspiel-Sendungen an. «Es war nur dem Namen nach Gotthelf, was da gesendet wurde. Alle Feinheit und Tiefe des Originals war ausgelöscht, nur grobe Umrisse, und auch die unerträglich entstellt, waren stehen geblieben.»

Edwin Arnet klagt Balzli und Radio Bern an, dass sie mit ihren Sendungen Gotthelf um seine «dämonischen Dimensionen» gebracht hätten. Balzli habe die Handlung der Gotthelfschen Erzählungen auf das Handlichfassbare und Handgreifliche reduziert und alles, was an Gotthelf «doppelschichtig, untergründig, genial und von dämonischen Tiefenloten ist, zum leichten Volksgebrauche zurechtgestutzt». Er wirft ihm vor, die Gotthelf-Sprache kastriert und um ihr Bestes, nämlich ihre unverwechselbare Mischung gebracht zu haben.

Chefredaktor Dürrenmatt meint: «Der Prophet wurde um seine Wirkung gebracht, zugunsten des unterhaltsamen Volksschriftstellers.»

Karl Fehr «erschrak jedesmal darüber, wie oberflächlich und gewaltsam mit dem Wortlaut des Dichters umgesprungen wurde». Und er empfand die Hörspiele als «Missbrauch eines Dichternamens, Missbrauch eines dichterischen Werkes, Misshandlung des unantastbaren dichterischen Wortes». «Das Studio Bern hat … durch Ernst Balzlis Sendefolge, indem es den Namen Jeremias Gotthelfs in den Vordergrund rückte und dem Bearbeiter gewissermassen nur die Funktion eines Impresarios zuwies, mit einem kostbaren Namen Missbrauch getrieben. Dies ist nichts anderes als ein

Verrat am Geschäft des Dichtens,

das bekanntlich seit den Zeiten Homers ein heiliges Geschäft ist, in welchem sich göttliche Kräfte offenbaren.»

Rudolf Stickelberger bezeichnet die Hörspielbearbeitungen Balzlis als «fragwürdige Machwerke» und rät Radio Bern, es sollte «für die Befriedigung der populären Wünsche besser bei den Bearbeitungen der erwähnten Ganghofer oder vielleicht Zahns bleiben und den grossen Gotthelf in Ruhe lassen».

Diese paar Zitate mögen genügen, um das Wesen der Vorwürfe der Kritiker Balzlis aufzuzeigen. Sehen wir einmal ab von dem mystizistischen Zauber, den gewisse zeitgenössische Gotthelf-«Deuter» in das Werk des genialen Realisten hineinschmuggeln wollen, um Balzli dann beschuldigen zu können, er habe den Dichter um seine «dämonischen Dimensionen» gebracht, so sehen wir, dass der scharfe Angriff vor allem der «Versündigung» an der Form, der Sprache, am «unantastbaren Dichterwort» gilt. Form und Sprache machen angeblich viel mehr die Grösse Gotthelfs aus, als der Inhalt seiner Werke. Muschg und seine Freunde können es Balzli nicht verzeihen, dass es ihm vor allem darauf ankam, den «Geist» Gotthelfs und nicht dessen künstlerisch-formale Bedeutung in den Vordergrund zu stellen. Allerdings hat Muschg vollkommen recht, wenn er auf die Einheit von Inhalt und Form im Werke Gotthelfs hinweist, aber er verkennt dabei inbezug auf die Hörspiele völlig deren Zweck und Sinn und die Absicht Balzlis.

Eine lebendige Diskussion wäre nötig

Wir sind gewiss nicht der Meinung, es seien Balzlis Bearbeitungen über jede Kritik erhaben. Wir sind im Gegenteil der Auffassung, dass eine lebendige Diskussion darüber, ob und wie solche Bearbeitungen dem Werk entsprechender, das heisst besser zu machen seien, sehr fruchtbar sein könnte. Es ist nicht zu bestreiten, dass Muschgs Kritik, wo sie sich in dieser Richtung bewegt, öfters durchaus berechtigt ist. Wir teilen die Meinung, dass inhaltliche Änderungen weder statthaft noch auch notwendig sind. Die Forderung nach Respektierung der künstlerischen Form in Gotthelfs Werk ist an sich keineswegs unberechtigt. Wir gehen auch mit Muschg einig, wenn er verlangt, dass am Radio in vermehrtem Masse aus Werken Gotthelfs vorgelesen werde. Zweifellos sind die Hörspiele im Vergleich zum Original matt und arm. Und können wir etwa dort widersprechen, wo Muschg mit aller Bestimmtheit erklärt: «Gewiss hätte Gotthelf sehr wahrscheinlich versucht, sich des Mikrophons zu bedienen, aber noch sicherer ist, dass man ihn höchstens einmal hätte zu Ende reden lassen»? Wir wollen nur feststellen, dass der bürgerliche Basler Gelehrte da der sonst so vielgepriesenen Geistes- und Meinungsfreiheit an unserem Radio und in unserem Lande ein geradezu vernichtendes Urteil spricht.

Es geht also keineswegs darum, Muschg etwa das Recht der Kritik an den Bearbeitungen Balzlis abzusprechen. Aber die Frage, die durch diese Diskussion in den Vordergrund gerückt wurde, ist, wie wir schon gesehen haben eine ganz andere.

Woher Gotthelfs Werk wirklich Gefahr droht

Die Auseinandersetzung um die Hörspiele Balzlis zeigt nämlich, dass die Gefahr für den «wahren Gotthelf» viel weniger von Balzli und viel mehr von jenen kommt, die aus dem wortgewaltigen Realisten und glühenden Humanisten, der dem einfachen Volke zutiefst verbunden war und es leidenschaftlich liebte, einen mit irgendeinem geheimnisvollen Dämon ringenden Titanen machen wollen, der im Grunde nur von wenigen Auserwählten verstanden oder «geahnt» werden könne. Sie wollen aus dem Kämpfer, der schreiben musste, um dem Volke, den Armen, den Entrechteten und Geplagten zu helfen, der die Reichen und Ausbeutenden scharf und schonungslos angriff, der eine Sprache sprach, die klar, wuchtig, unmissverständlich und doch nuanciert, zart und ungeheuer reich war, der ja unter anderem ausdrücklich für die Knechte und Mägde, also für die «Ungebildeten», die von «künstlerischen Problemen keine Ahnung» hatten, guten Lesestoff geschaffen hat — diesen Gotthelf möchten sie nun zu einem «alttestamentlichen Propheten» machen, der «doppelschichtig und untergründig», sozusagen als Gottes eigene Stimme aus dem Feuerbusch zu wenigen Auserwählten spricht.

«Es ist in der Tat gar nicht möglich, für den echten Gotthelf Hunderttausende zu mobilisieren. Und niemand, dem es um die echte Wirkung Gotthelfs zu tun ist, kann einen solchen amerikanischen Erfolg wünschen … Wer Gotthelf der Masse mundgerecht machen will, stellt sich in offenen Gegensatz zu ihm … Man kann gar nicht ärger gegen Gotthelf Partei nehmen, als indem man sich zur Masse bekennt … Er schreibt für das Volk, nicht für die Masse … (!)»

Was will Muschg denn mit all dem sagen? Was meint er, wenn er «Masse» sagt, und was versteht er unter dem Begriff «Volk»? Versteht er unter «Masse» alle jene, die heute von einer die Menschen verdummenden amerikanischen und amerikanisierten Propaganda beeinflusst und betört werden? Jene, die die Kinos füllen, in denen die verblödend wirkenden, das Denken ausschaltenden amerikanischen Durchschnittsfilme gezeigt werden? Jene, die die jeden gesund empfindenden und zivilisierten Menschen anwidernden, Verbrechen und Sadismus verherrlichenden «Literatur»-produkte aus den USA und Westdeutschland verschlingen? Wenn ja, dann sollte sich Muschg deutlich aussprechen. Aber diese «Masse» hat mit den Tausenden von Menschen, die Balzlis Hörspiele lauschten, nicht das geringste zu tun. Oder meint Muschg, wenn er Masse sagt, etwa die Hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter, die Tag für Tag in den Fabriken unseres Landes mehr oder weniger geisttötende, auf jeden Fall strenge Arbeit verrichten müssen, und die deshalb tatsächlich vielleicht am Abend nicht mehr in der Lage sind, «tiefschürfende» Werke über ästhetische Probleme zu studieren? Auch hier sollte Muschg, wenn er jene Menschen als «Masse» bezeichnet, klar reden, damit man ihm klar antworten kann. Wenn aber das «Volk» auch nach Muschgs Auffassung doch aus den einfachen, ehrlich ihrer Arbeit nachgehenden Werktätigen, Bauern, Arbeitern und Angestellten, Intellektuellen und nicht akademisch Gebildeten besteht, wie kann er dann behaupten, dass Gotthelf nicht gerade für diese vielen Hunderttausende geschrieben hat? Und mit was will er beweisen, dass diese Hunderttausende nicht von Gotthelf ergriffen werden sollten? Ist es nicht eine viel grössere und schwerer wiegende Unterschlagung als – diejenige, die er Balzli vorwirft, wenn er selbst gar nicht wünscht, dass Hunderttausende Gotthelfs «gewaltige Stimme, seine mächtige Predigt gegen den Zeitgeist, die heute so bitter nötig wäre, weil niemand als er den Mut zu ihr aufbringt» überhaupt hören? Muschg muss ja selbst zugeben: «Dass Gotthelf in diesen Sendungen so ungeheuer wirkte, liegt aber nicht an der Bearbeitung, sondern einzig daran, dass er eben einfach nicht umzubringen ist.» Und er sagt selber, wie viel stärker Gotthelf erst gewirkt hätte, wenn er «unverfälscht» und nicht bearbeitet dargebracht worden wäre. Was soll also angesichts dieser von Muschg persönlich eingestandenen Wirkung der Werke Gotthelfs, sogar in der «verballhornten» Form der Radiosendungen, das Geflunker von «Masse» und «Volk»?

Gotthelfs einfache Wahrheit

Wie einfach und erfrischend klar nehmen sich doch neben den untauglichen Versuchen, Gotthelf und sein Werk hinter einer mystischen Wolke verschwinden zu lassen, dessen eigene Worte aus:

«Meiner Ansicht nach sind zu einem Volksschriftsteller folgende Eigenschaften nötig: Vor allem muss er das Leben, welches er beschreiben will, kennen aus eigener Anschauung, sonst mischt er die Farben schlecht, und das Volk mag ihn nicht, spottet über ihn; die Wahrheit ist’s, welche der Wahrheit Bahn bricht. Derselbe muss ferner getaucht sein in den allenthalben vorhandenen Volkshumor. Das Volk will lachen und weinen. Neben dem Humor muss aber die heilige Liebe zum Volke wohnen. Das Volk muss es in jedem Worte fühlen, dass der es geisselt, nicht aus Bosheit, sondern aus innigem Erbarmen.»

Diese heilige Liebe zum Volke, zu den einfachen Menschen, das ist es, was die Grösse und Unvergänglichkeit seines Werkes ausmacht. Diese heilige Liebe befähigte ihn, so zu schreiben, dass auch, oder vielleicht gerade jene Menschen ihn am besten verstehen, die von «künstlerischen Problemen» angeblich keine Ahnung haben. Und hinwiederum ist es gerade diese heilige Liebe zum Volke, die wir bei Muschg und seinen Verteidigern in erschreckendem Masse vermissen. Wie anders ist ihre offen ausgesprochene Verachtung und Geringschätzung der breiten Schichten unseres Volkes zu verstehen, die den Gotthelfsendungen am Radio ergriffen folgten?

Balzlis Anliegen

war es, seinen Beitrag zu leisten, Gotthelf dem Volke näherzubringen. Niemand, der den Schriftsteller Balzli aus seinen Büchern kennt und der seine Gotthelfvorträge gehört hat, wird im Ernst ihm die Absicht unterschieben können, Gotthelf zu «korrigieren» oder zu «verbessern». Seine Hörspiel-Sendungen konnten und wollten selbstverständlich nicht als Ersatz für den echten Gotthelf gelten. Im Gegenteil, sie wollten hinführen zum Originalwerk, sie wollten aus den Hörern Leser machen. Und sie haben es getan. Niemand kann bestreiten, dass durch sie Tausende von Menschen die Bekanntschaft mit Gotthelf gemacht haben. Diese Tatsache wiegt doch wohl unendlich viel mehr als die Möglichkeit, dass diese Leser auch in den Büchern Gotthelfs nur «ihren Balzli» wiederfinden könnten. Ist es nicht merkwürdig, dass angeblich so echte Freunde Gotthelfs wie Muschg und andere allen Ernstes die These vertreten, es wäre besser, Gotthelf gar nicht zu lesen, als den Weg zu ihm über Balzlis Hörspiele zu finden? Was würde wohl Gotthelf selbst zu solchen «Förderern» seines Werkes sagen?

Die masslosen Angriffe auf Ernst Balzli und die Hörspielsendungen wären auf schlechtere Dinge besser angewendet gewesen. Es gibt denn doch wahrlich unter den Sendungen Beromünsters und im Bereich der Literatur in der Schweiz weit trübere Tatsachen, auf die unsere geistige Elite den Finger legen müsste, als ausgerechnet Balzlis Gotthelf-Bearbeitungen. Es wird aber nötig sein, sich einmal auch mit Walter Muschgs Gotthelf-Deutung kritisch auseinanderzusetzen. Vielleicht ist dann dort der Vorwurf eher berechtigt, dass der Leser, der über ihn zu Gotthelf kommt, im Werk nur zu sehr «seinen Muschg» wiederfindet. Auf jeden Fall führen die Versuche, aus dem Realisten Gotthelf einen Mystiker zu machen, zu einer groben Verzerrung seiner Bedeutung. Aber auch dann noch wissen wir, dass Gotthelf selbst durch einen Muschg nicht umzubringen sein wird. «Die Wahrheit ist’s, welche der Wahrheit Bahn bricht»; das gilt auch in bezug auf die kritische Würdigung unseres grossen Schweizer Dichters.

___

Der Artikel von Alfred Häsler ist in der April-Ausgabe 1955 von «Sozialismus», Monatsschrift für Theorie und Praxis der Arbeiterbewegung, herausgegeben von der Partei der Arbeit der Schweiz (PdA), erschienen.